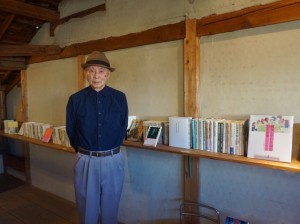

相良育弥 ワークショップ風景「紡ぎのいずみ vo.2」(池上曽根史跡公園、2024年)Photo: Lily Camera

認定NPO法人趣都金澤は、「GO FOR KOGEI 2025」を2025年9月13日~10月19日の37日間で開催いたします。

今年のテーマは、約100年前に民藝運動を提唱した柳宗悦の言葉より「工芸的なるもの」。

さまざまな素材を扱う現代アーティストや工芸作家、職人が素材・技法と向き合う態度から生まれるさまざまな実践を通して、それらが作り出す多様な暮らしの姿を提案していきます。

また7月24日にはヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)と共同で、イギリス・ロンドンでの国際シンポジウムを、10月3日~2026年1月18日には台南市美術館から招待を受け、台湾・台南での展覧会も開催決定しました。

■ 参加アーティスト

アリ・バユアジ、上出惠悟、桑田卓郎、コレクティブアクション、サエボーグ、坂本森海、相良育弥、

清水千秋、清水徳子+清水美帆+オィヴン・レンバーグ、高 知子、舘?則孝、寺澤季恵、中川周?、

葉山有樹、松本勇馬、三浦史朗+宴 KAI プロジェクト、やまなみ工房、吉積彩乃(五十音順)

■ 開催概要

GO FOR KOGEI 2025

テーマ|工芸的なるもの

会期|2025年9月13日(土)-10月19日(日)[37日間] 休場日|水曜

時間|10:00-16:30(最終入場16:00)

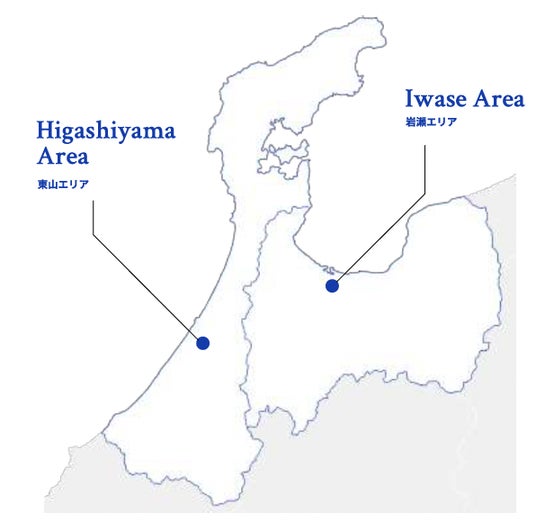

会場|富山県富山市(岩瀬エリア)、石川県金沢市(東山エリア)

主催|認定 NPO 法人趣都金澤、独立行政法人日本芸術文化振興会、文化庁

共催|富山県、富山市、北日本新聞社

後援|石川県、金沢市、JR 西日本、富山地方鉄道、北國新聞社、富山新聞社、MRO 北陸放送、

石川テレビ放送、HAB 北陸朝日放送、北日本放送、富山テレビ放送、チューリップテレビ

2025テーマ|工芸的なるもの

GO FOR KOGEI 2025では、「工芸的なるもの」というテーマのもと、作家や職人が素材・技法と向き合う態度から生まれるさまざまな実践を通して、それらが作り出す多様な暮らしの姿を提案していきます。民藝運動の主唱者として知られる柳宗悦(1889-1961年)は、論考「工芸的なるもの」*のなかで、車内アナウンスの抑揚や理髪師の鋏さばきを「工芸的なやり方」だと記し、人の行為あるいは態度にさえ工芸性を見出しました。柳にとって工芸的なものとは、個人の自由な表現というよりも、社会全体で共有される美意識や様式に基づいたものであり、そこに美や価値が宿ると考えていました。有形無形を問わず、ものごとを工芸的と捉えることができるならば、「工芸」は今日私たちが想定する以上に社会とつながり、広がりをもったものとして立ち現れてきます。

一方で、社会全体が、共有してきたものを失っていったとしたら、柳の提唱した「工芸的なるもの」という概念は通用するのでしょうか。ある意味で、モダニズムは柳の考えとは全く逆の方向へと向かってきたと言えるかもしれません。こういったモダニズムの末期とも言える今日において、柳の概念を手掛かりに工芸と社会との関係を考えることには一定の意味があるでしょう。

GO FOR KOGEI 2025では、作家や職人の工芸的態度を起点にして、制作された作品に留まらず、その過程で生まれる他者との関係性、作品を介して開かれるコミュニケーションや暮らしの場面といった社会的状況にも目を向けていきます。また、ある時には暮らしを下支えし、ある時には形作り、ある時には彩る、同じ素材が持つ多面的な展開も紹介します。こうした広がりの中に「工芸性」を想定することには、現在の、またこれからの工芸とアートの役割を見出す契機が潜んでいることでしょう。

*『工藝』第8号(1931年)所載

秋元雄史(アーティスティックディレクター)

秋元雄史東京藝術大学名誉教授、金沢21世紀美術館特任館長、国立台南芸術大学栄誉教授、美術評論家。1955年東京生まれ。東京藝術大学美術学部卒業。1991年から直島のアートプロジェクトに携わる。地中美術館館長(2004?2006年)をはじめ金沢21世紀美術館館長(2007?2017年)、東京藝術大学大学美術館館長・教授(2015?2021年)、練馬区立美術館館長(2017?2023年)を歴任し、2021年から「GO FOR KOGEI」の総合監修・キュレーターを務める。主なプロジェクト・展覧会に、「スタンダード」「直島スタンダード2」(直島)、「第1?3回金沢・世界工芸トリエンナーレ」(金沢、草屯・台湾)、「工芸未来派」(金沢、ニューヨーク・アメリカ)、「ジャポニズム2018」の公式企画として「井上有一 1916?1985-書の解放-」(パリ、アルビ・フランス)、「あるがままのアート-人知れず表現し続ける者たち-」(東京)など。著書に『アート思考』(2019年、プレジデント社)など。

今年のみどころ

■ 工芸的アプローチが生み出す多面的な創作18組の多様な表現や活動を通して、「工芸的アプローチ」によって展開される多面的な創作のかたちを紹介します。素材や技術と真摯に向き合う態度に着目することで、既成概念にとらわれない、豊かで広がりのある表現の可能性を提示します。

■「工芸的なるもの」に通底する価値観

柳宗悦が提唱した「工芸的なるもの」という概念を手がかりに、日常のあらゆる事象に工芸性を見出す視点を提示します。そこから、現代社会において私たちが共有している美意識や価値観とは何かを問い直します。

■ さまざまな関係性を探るキュレーション

作品そのものにとどまらず、制作過程で生まれる他者との関係性や作品を媒介にしたコミュニケーションなど、モノの背後にあるさまざまな関係性に着目してキュレーションを展開します。展示やイベントを通して、人-モノ-社会のつながりを解きほぐしていきます。

[出展作品]三浦史朗+中川周?(中川木工芸)《回湯 風呂道具一式》2020 年 作家蔵 Photo:Yoshikawa Shinjiro

[参考作品]相良育弥 ワークショップ風景「紡ぎのいずみ vo.2」(池上曽根史跡公園、2024年) Photo: Lily Camera

[参考作品]桑田卓郎 展示風景 桑田卓郎+く「窯揚げうどん」(Gallery & Restaurant 舞台裏、2025年) Photo: Kumi Nishitani

GO FOR KOGEIの特徴

■ 「工芸」を現代的視点から再考する取り組みGO FOR KOGEIは、近代化の中で台頭した「工芸」というフレームそのものを問い直し、歴史的に規定されたジャンルを通貫する、オルタナティブな評価軸を提案します。これまで工芸的なものとみなされてきた要素を再検証するとともに、アート、デザイン、建築といった隣接する“ジャンル”を横断しながら、私たちの価値観や日常に新たな視点をもたらすキュレーションを行います。素材や技法に根ざしながらも、現代的な問いを内包する作品の紹介や体験型のプログラムによって、来場者に発見や思考のきっかけを提供します。

■ 「くらし」や「食」と連動するシームレスなアート体験

作品の鑑賞にとどまらず、工芸の特性を生かした地域の食文化や暮らしと結びついた体験型のプログラムが大きな特徴です。たとえば、?舗の酒蔵で工芸と利き酒を楽しんだり、地元食材を使った軽食を、作家の手がけた空間と器で味わう企画など、五感で楽しめるプログラムを多数用意しています。工芸が生活の中に息づいていることを実感でき、観るだけでなく「使う」「味わう」「触れる」ことで、日常と?日常の間を行ったり来たりするシームレスなアート体験ができるでしょう。

■ 周遊しやすいコンパクト構成

富山・岩瀬エリア、金沢・東山エリアの古い蔵や酒蔵、町家など、地域の風景や建築の特性にあわせて溶け込むように設置した作品群が特徴で、まち並みや建築を回遊しながら楽しむスタイルです。ひとつのエリア内は基本的に徒歩で十分巡れるため、展示場所と工芸・アートが融合したスポットを気軽に鑑賞・体感できます。2つのエリアへは鉄道や車でアクセスしやすく、?都圏からも日帰り鑑賞が可能。また1泊2日であれば主要会場近辺のまち歩きも余裕をもって巡れるため、旅程を組みやすいのも魅力です。

昨年 GO FOR KOGEI 2024の展示とイベント風景

サリーナー・サッタポン《バレン(シアガ)アイビロング: 富山》 2024年

松山智一 展示風景

三浦史朗+宴 KAI プロジェクト イベント風景 宴 KAI プロジェクト-淋汗草事-松

展示エリアと各アーティスト

■ 岩瀬エリア(富山県富山市)富山駅から車で北へ約15分の距離にある岩瀬エリア。北前船の寄港地として栄えたこの地には、今も廻船問屋の建物が立ち並び、往時の面影を?濃く残しています。近年、日本酒の酒蔵「桝田酒造店」が中心となり、新しいまちの姿を形づくろうとする動きが見られます。ミシュランガイドで星を獲得した飲食店や、国内外で活躍する工芸作家のアトリエやギャラリーが点在するようになり、伝統を礎に今日的な美意識のもとで新たな姿に再生しようとしています。

アーティスト:アリ・バユアジ、桑田卓郎、サエボーグ、坂本森海、清水千秋、清水徳子+清水美帆+オィヴン・レンバーグ、高 知子、舘?則孝、葉山有樹、松本勇馬、吉積彩乃

アリ・バユアジ

[参考作品]展示風景「瞑想の行為」(カナダ大使館高円宮記念ギャラリー、2025年)

桑田卓郎

[参考作品]展示風景 桑田卓郎+く「窯揚げうどん」(Gallery & Restaurant 舞台裏、2025年)Photo: Kumi Nishitani

サエボーグ

[参考作品]《Pigpen Movie》2016年 Photo: Takeo Hibino

坂本森海

[参考作品]《豚を食べるための窯》2025年 陶 作家蔵 展示風景「坂本森海:?と土と食べたいもの」(京都市京セラ美術館ザ・トライアングル、2025年)Photo: Moriya Yuki

清水千秋

[出展作品]《タイトル不明》2022年 アクリル、紙 やまなみ工房所蔵

清水徳子

[出展作品]《The Danger Museum》2002年 刺繍?、ビーズ、スパンコール、アクリル、木綿、コーデュロイ 作家蔵 (C) Gottingham. Image courtesy of Miho Shimizu and Studio Xxingham

高 知子

[出展作品]《ミームプロジェクト》2024-25年 ?、木綿、帆布 個人蔵

舘?則孝

[出展作品]《ディセンディングペインティング “雲?図”》2024年 アクリルエマルジョンペイント 個人蔵 展示風景「GO FOR KOGEI 2024」(桝田酒造店 満寿泉、2024年)Photo: Watanabe Osamu

葉山有樹

[出展作品]《双?》2023年 アルミ複合板 個人蔵 Photo: Watanabe Osamu

松本勇馬

[参考作品]《母乳》2025年 稲藁、木材、? 個人蔵 展示風景「食と生きる」(東京ミッドタウン日比谷、2025年)

吉積彩乃

[出展作品]《ICON#2407 No.3》2024年 ガラス 作家蔵 Photo: Nanbu Miki

■ 東山エリア(石川県金沢市)

金沢を代表する観光地「ひがし茶屋街」を擁する東山エリア。江戸時代末期から明治時代にかけて建てられた茶屋様式の町家が多く残されており、その端正な町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。また賑わう表通りの裏手では、かつてさまざまな職人が工房の軒を連ねて、制作に勤しんでいたそうです。現在も、昔ながらの住宅街の中に隠れ家的なカフェやギャラリーが点在し、工芸と暮らしが密接に結びついた姿を垣間見ることができます。

アーティスト:上出惠悟、コレクティブアクション、相良育弥、寺澤季恵、中川周?、三浦史朗+宴 KAIプロジェクト、やまなみ工房

上出惠悟

[参考作品]《五浦_1》2024年 油彩、キャンバス 作家蔵

コレクティブアクション

[参考作品]《民藝スピリット「貧」》2024年 個人蔵 Photo: Kotaro Tanaka

相良育弥+長坂常(スキーマ建築計画)

[参考作品]《YATAI2》2025年 単管足場、葦 個人蔵 Photo: Thomas Adank, coutesy of KUSAKANMURI,Ltd.

寺澤季恵

[出展作品]《生生2》2024年 ガラス、鉄 作家蔵

中川周?

[参考作品]《木桶の茶室》2024年 杉 作家蔵

三浦史朗+中川周?(中川木工芸)

[出展作品]《回湯 風呂道具一式》2020年 作家蔵 Photo: Yoshikawa Shinjiro

やまなみ工房

参考作品]展示風景

イベント

作品の展示以外にも、工芸をより深く知るためのイベントを多数実施予定です。食とのコラボレーションや「つかう」「触れる」体験を通し、工芸のもつ多様な価値を体感ください。下記以外にも、岩瀬エリア・東山エリアで合計10種程のイベント開催を予定しています。詳細はウェブサイトで8月上旬に発表いたします。■ 「うつわと楽しむ蕎?屋の新しいスタイル」桑田卓郎、酒蕎楽 くちいわ

日時:不定休、18:00~のみ

会場:酒蕎楽 くちいわ(富山市東岩瀬町135裏) 予約:要予約

[展示風景]桑田卓郎+く「窯揚げうどん」(Gallery & Restaurant 舞台裏、2025 年)Photo: Kumi Nishitani

陶芸家・桑田卓郎さんと、岩瀬の街並みに佇む蕎?屋「酒蕎楽 くちいわ」による、GO FOR KOGEI 期間限定のコラボレーションです。完全予約制の「くちいわ」は、蕎?を中心に素材の持ち味を引き出す繊細な料理で、地元の常連客から観光客まで幅広く愛される評判の一軒。今回初めてアーティストとの共演に挑み、桑田さんの鮮やかなうつわとともに新しいスタイルの蕎?のコース料理を味わうことができます。店内には、桑田さんの工房から選りすぐった作品も展示予定。大衆に親しまれてきたクラシックな蕎?と現代アートの「?と油」的コラボレーションをお楽しみください。

※完全予約制

■ 「能登の土から生まれた七輪でふるまうバーベキュー」坂本森海

日時:10月19日(日)13:00~16:00

会場:New An 蔵(富山市東岩瀬町336裏)

今回「温かみを持ち運ぶ」という発想から七輪を制作した坂本森海さんは、土砂災害に見舞われた能登・珠洲市に滞在し、ボランティア活動を行いながら現地の土を採取しました。その土を素材にした七輪で、能登の塩を添えたや旬の野菜やきのこを焼き、来場者に振る舞うイベントを開催します。会場は、坂本さんの作品が展示されている New An の裏手の蔵、その横の屋外スペースを予定。坂本さんご本人から制作の背景や作品について直接話を聞ける貴重な機会です。自然素材と地域の恵みを味わうひとときをお楽しみください。

※提供数に限りがあるため、先着順となります。

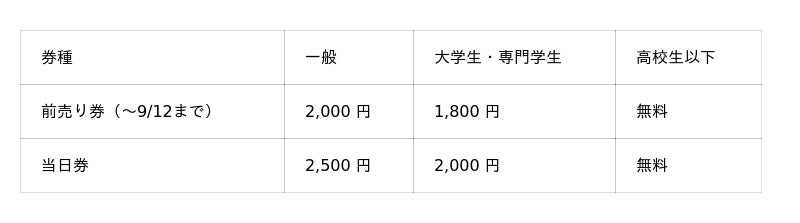

チケット(共通パスポート)

*共通パスポートでは、会期中すべての展示会場に1回ずつ入場できます。

*チケットはオンラインもしくはインフォメーションセンター(会期中のみ)で購入できます。

*障害者手帳またはミライロIDをお持ちの方とその付添者(1名)は無料です。

*各エリア内の展示会場に受付当日に限り1回ずつ入場できる「エリア別1DAYチケット」は、会期中に販売します。

発売場所

GO FOR KOGEI ウェブサイト(7月15日~10月19日)

インフォメーションセンター(現地販売・会期中のみ)

アクセス

展示会場は岩瀬エリア(富山県富山市)と東山エリア(石川県金沢市)に点在しています。鑑賞ご希望の方は、各エリアのインフォメーションセンターまでお越しください。

■ 岩瀬インフォメーションセンター

桝田酒造店 満寿泉(富山県富山市東岩瀬町269)

富山駅から電車と徒歩で約30分

電車|富山地方鉄道 富山港線「東岩瀬駅」から徒歩約5分

駐車場|富山港展望台(10台・無料)、岩瀬カナル会館(75台・無料)

■ 東山インフォメーションセンター

HATCHi 金沢 by THE SHARE HOTELS(石川県金沢市橋場町3?18)

金沢駅からバスと徒歩で約10分

バス|城下まち金沢周遊バス・北陸鉄道バス・西日本 JR バス「橋場町」バス停から徒歩約3分

駐車場|東山観光駐車場(15台・有料)

GO FOR KOGEI とは

GO FOR KOGEI は、ものづくりが古くから受け継がれる北陸から、ジャンルにとらわれない新たな工芸の見方を発信するプロジェクトです。2020年のスタートからこれまで毎年開催し、地域の歴史・風土を体現する町並みや社寺を会場にした展覧会やイベントのほか、工芸を巡る今日的な課題と可能性について議論を深めるシンポジウムなどを展開してきました。既成概念にとらわれない豊かで広がりをもった姿を「KOGEI」という言葉とともに提示しながら、これからの工芸のあるべき「場」をさまざまな実践を通して作り出していきます。

プレスリリース全文

参加アーティストのプロフィールや、イギリスでの国際シンポジウム、台湾での展示などの詳細はこちら