一般社団法人海と日本プロジェクトin長野は、海なし県である長野県の高校生が海洋政策を学び、地域活性化策を考える「長野県高校生海の政策コンテスト スタートアップ合宿」を2025年3月26日(水)から28日(金)までの3日間で開催しました。参加者は長野県内の高校生9名(3人1組×3チーム)。富山県魚津水族館での講義や石川県能登半島での漁師体験、専門家や大学生メンターとのディスカッションを通じて、海の課題と能登の魅力を学び、持続可能な地域活性化策を提案しました。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

イベント概要

・開催概要

長野県の高校生による海の社会課題への解決策を考え発表する探究型プレゼンテーションコンテスト。本選を前に一次選考後、選抜された高校生1チーム3人一組の3チーム(計9人)がスタートアップ合宿に参加。石川県での漁師体験や講師による講義、専門家や大学生メンターとのディスカッションを通じて、海の課題と能登の魅力を学び、持続可能な地域活性化策を提案しました。このコンテストは、海なし県の高校生が海洋政策を提案するこれまでにない画期的な取り組み。合宿後は、各チームごとに独自の調査研究を行っていきます。そして、2025年度秋にテレビ番組形式のプレゼン大会で政策を発表します。このコンテストを通じて、高校生の創造力と問題解決能力を育み、海洋政策への関心を高めることを目指しています。

▽スタートアップ合宿

・日程 2025年3月26日(水)~28日(金) 2泊3日

・開催場所 富山県魚津市、石川県七尾市

・参加人数 長野県内在住の高校生9名(3チーム)

・主催 一般社団法人 海と日本プロジェクトin長野

・協力団体 海洋研究開発機構(JAMSTEC)、鹿渡島定置、能登里海教育研究所、

ツクモスタイル、魚津水族館

長野県から海の課題解決に挑むのは、3チーム計9人の現役高校生

やる気と情熱に満ち溢れた3チームが参加。松本県ケ丘高校の縣陵政経研究会は、政治への関心を深め、仲間と協力して課題解決に取り組みたいという思いから参加を決意。研究会の活動としても適したテーマだと考えた。上田西高校のWesterliesは、探究学習の中で海のプラスチックごみ問題に取り組んでおり、海の政策コンテストの存在を知ったことで挑戦を決めた。松本県ケ丘高校のWoven Fateは、探究科の活動として「海のない長野県と海をつなぐ」というテーマに取り組み、海離れの問題解決を目指す中で、本コンテストを探究課題の一環としたいと考えた。それぞれのチームが独自の視点と目的を持ち、熱意をもってコンテストに臨みます。

「海と長野をつなぐ学びの第一歩~生態系の連鎖と政策立案の基礎を体感」

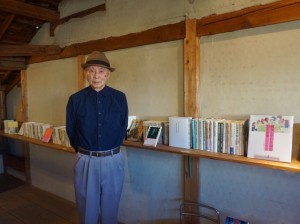

スタートアップ合宿の初日はまず、富山県魚津水族館にて、北アルプスの雪解け水が富山湾の豊かな漁場を支える生態系連鎖を学びました。元館長の稲村修氏の案内で、生徒たちは水槽展示だけでなく、水族館が地域の環境教育拠点として果たす役割に感銘を受けた様子。ある生徒は「長野の川の保全が海の生物多様性に直結すると知り、責任を感じた」と話していました。

午後は、海洋研究開発機構(JAMSTEC)の上席研究員の野牧秀隆氏による講義が行われました。野牧氏は、長野県飯田市の出身。長野県から海の世界に飛び込んだ先輩として実体験に基づいた海の現状などを踏まえての講義です。野牧氏が調査する有人潜水調査船「しんかい6500」での体験を交えながら「深海は宇宙より未知の領域」と説明。海流が気候を維持する仕組みや、深海の熱塩循環が大気中のCO2を吸収・固定する役割について解説されると、生徒たちはその壮大なスケールに驚きを示しました。また、海洋プラスチック問題を解説。生徒からは「生分解性プラの普及にはコスト面の課題があるとわかり、政策には多角的な視点が必要だと気づいた」という声が上がりました。

今回の合宿では、3人の大学生メンターが高校生たちを熱心にサポートします。

北村優斗さんは高校時代から海洋ごみ問題に取り組み、大学では「清走中」というゲーム感覚のごみ拾いイベントを企画・運営。この活動は環境教育から地域活性化まで多面的な効果を生み出しており、現在は石川県珠洲市に移住し起業準備中です。

杉林拓望さん(東京海洋大学)は能登半島地震を機に故郷の海の重要性を再認識し、大学祭で能登の特産品を販売する復興支援イベントを開催。4月からは休学して能登町の地域おこし協力隊として、体験型観光ツアーの開発に取り組む予定です。

若松綾さん(東京海洋大学2年)は海洋教育に情熱を注ぎ、八王子での魚さばき体験やカリブ海でのJICAボランティアを通じて、環境すごろくゲームやビーチクリーンコンテストなどユニークな教育プログラムを展開。「積極的に挑戦し、試行錯誤を恐れないで」と高校生たちにエールを送りました。3人とも現場経験豊富で、高校生たちに実践的なアドバイスを与えていました。

「漁業の現場で感じたリアル~持続可能性と地域の絆を考える」

2日目の活動は、漁業の現場を肌で感じる濃密な体験となりました。午前5時、まだ薄暗い中で参加者たちは宿を出発。七尾湾に浮かぶ鹿渡島定置網に到着すると、社長の酒井秀信代表が「今日は皆さんに本物の漁師仕事を体験してもらいます」と笑顔で迎えてくれました。漁師指導のもと、生徒たちは3つの重要な作業を体験しました。

まずは「生きている魚の選別作業」。漁船からタモ網で水揚げされた魚を、種類ごとに素早く仕分ける作業に挑戦。最初は恐る恐る手を伸ばしていた生徒も次第に自信を持って作業できるようになりました。特に印象的だったのは、漁師さんが「同じ魚でも大きさや鮮度で値段が全く違う。お客様に最高の魚を届けるのが私たちの仕事」と語った言葉です。

次に「魚のさばき方講座」では、包丁の握り方から内臓の取り方まで、一連の流れを丁寧に教わりました。慣れない手つきで悪戦苦闘する生徒に、漁師さんが「最初は誰でもそうだよ。でもすぐに上達するから」と優しく声を掛ける場面も。ある生徒は「命をいただく責任の重さを実感した」と感想を述べていました。

作業の後は、漁師さんたちと一緒に朝食を囲みました。自分たちでさばいた魚の刺身や、地元の野菜を使った料理を味わいながら、漁業の現状について深い議論が交わされました。「後継者不足で廃業する漁師が増えている」「燃料代の高騰が経営を圧迫している」といった課題に、生徒たちは真剣な表情で耳を傾けていました。ある生徒が「どうしたら若い人が漁業に興味を持ってくれると思いますか?」と質問すると、酒井代表は「まずはこうして現場を知ってもらうこと。そして漁業の楽しさと誇りを伝えることだよ」と熱く語りかけました。

午後は、能登半島の地域課題と観光の可能性について、ツクモスタイル代表の小林昇市氏の講義。小林氏は長野県伊那市出身で、築70年の古民家をリノベーションした体験型宿泊施設「Tsukumo Style」を運営しています。講義はまず、能登半島が直面する深刻な課題から始まりました。「能登では毎年約1,000人の人口が減少しています。このペースだと50年後には今の半分以下になります」という衝撃的なデータを示しながら、その背景として「遠洋漁業の衰退」「産業の空洞化」「子育て環境の未整備」などを挙げられました。特に印象的だったのは、「スーパーが撤退し、公共交通が減便されると、さらに人口流出が加速する負のスパイラルに陥る」という現実的な指摘でした。

しかし小林氏は、能登にはまだ多くの可能性があると強調します。自身の施設では、漁師や農家と連携した「地元食材を味わう朝食プラン」や、カヤック体験、日本文化体験などを提供しています。「都会のゲストは、能登の自然や人情、本物の暮らしに心から感動してくれます」と語り、体験型観光の可能性を熱く語りかけました。2023年9月に開業したばかりの施設でしたが、2024年1月の能登半島地震で大きな被害を受けました。小林氏は「復旧作業員の方々の宿泊需要がある」と判断し、すぐに営業を再開。「今は復興支援と観光振興の両立に取り組んでいます」と、困難な状況下でも前向きに事業を続ける姿勢に、生徒たちは深く感銘を受けていました。

能登の未来を描く!高校生の地域活性化のアイデアプレゼン大会

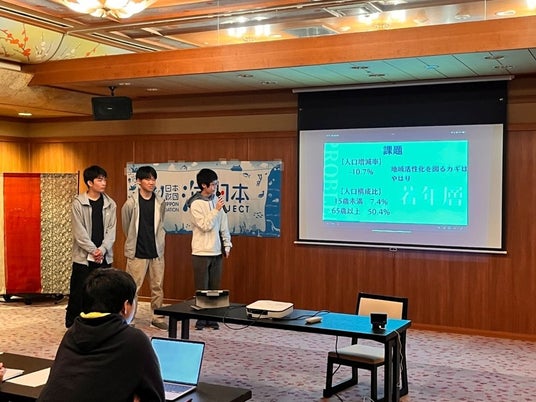

最終3日目は、コンテスト本選に向けたミニプレゼン大会です。前日に発表されたテーマ「もしあなたが能登に移住したとして、地域を活性化するためにどんなことをしたいか?」について各チームが発表します。これは、単なる成果発表の場ではなく、「能登の未来を共に創る」ための重要なプロセスとして設計されました。合宿で学んだ現場のリアルを政策アイデアに昇華させる「思考の深化プロセス」、専門家や地域関係者からのフィードバックを通じた「政策の実現可能性検証」、高校生同士が刺激し合う「共創の場」の創出を目的に実施。大学生メンターとともに作り上げたアイデアは、3日間の学びを凝縮した政策を発表しました。

プレゼンテーマ【もしあなたが能登に移住したとして、地域を活性化するためにどんなことをしたいか?】

▽松本県ヶ丘高校「県縣政経研究会」

タイトル:『冬の能登、viaサンタクロース!~能登の「温もり」を伝えるスタンプラリー』

漁師体験で感じた能登の人情を活かし、冬の観光客向けにサンタ衣装でのスタンプラリーを提案。参加者が地元飲食店や漁港を巡り、「温もり」を可視化する仕組みに、「観光客と住民の交流で能登のファンを作りたい」と熱弁。

▽上田西高校「Westerlies」

タイトル:『生まれ変わりたいうろこ~海の宝石プロジェクト』

漁業体験で廃棄されるイワシの鱗に着目し、アクセサリーやインテリア商品への転用を発案。「海の資源を『美しさ』で再定義し、能登の外貨獲得と環境意識向上を両立させる」と、具体的事例を交えて説明。

▽松本県ヶ丘高校「Woven Fate」

タイトル:『廃校活用のすすめ~能登青春リバイバルセンター』

人口減少で廃校が増える能登で、廃校をサーフィンや天体観測の体験施設に再生する計画。「『青春』をテーマに若者を呼び込み、能登を『第二の故郷』に」と、他地域の成功事例を参考にした戦略を提示。

講評では監修を務める能登里海教育研究所の浦田慎氏が「現場体験をアイデアに落とし込む力に驚いた」と評価し、生徒からは「能登の課題を『自分ごと』として捉えられた」との感想がありました。大学生メンターとわずか2日で作り上げたアイデア。こうした学習体験をもとに各チームは9月の本選へ向け、さらに調査を深化させる意欲を見せました。

参加した生徒の声(実施後のアンケートより)

1:新鮮な体験と学び

初めて経験することが多く戸惑いもあったが、充実した3日間だった。講義はすべて自分のためになる内容で、新たな発見が多かった。特に、ほかのチームのプレゼン能力の高さから、自分に足りないものを学べた。

2:海と食の魅力

海に近い場所での講義や体験は新鮮で、貴重な経験だった。美味しい海の幸を楽しめたのも嬉しかった。温泉での講師やメンターとの会話も楽しく、合宿に参加してよかったと心から思えた。

3:進路や人生観への影響

「外貨」というキーワードが印象に残った。漁場での体験や朝食のボリュームも忘れられない。専門家の講義を通じて、海の政策だけでなく、進路や人生観についても刺激を受け、具体的な考えを深める機会となった。

4:環境問題への理解

プラスチックの影響について改めて学び、誇張表現の現状やマイクロプラスチックの科学的な影響を知ることができた。この合宿だからこそ得られた学びであり、社会問題を考える視点が広がった。

5:仲間との協力と成長

海に触れる機会が多く、漁業の裏側も知ることができた。魚に触れる楽しさを実感し、海なし県民ながら海に関わりたいと強く思った。仲間と協力し、満足のいくプレゼンができたことも大きな達成感につながった。

<団体概要>

団体名称:一般社団法人 海と日本プロジェクトin長野

URL:https://nagano.uminohi.jp/

活動内容:長野県の次世代を担う子供たちやその家族などを対象に海に親しみ、その素晴らしさ、豊かさを知り、大切にする心を育てる運動を興し推進する活動。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/